世界最高の技

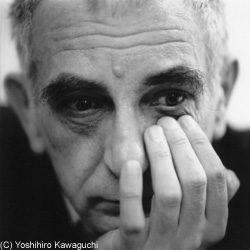

ポーランドの映画監督クシシュトフ・キェシロフスキ(Krzysztof Kieslowski, 1941-1996)に、『偶然』(Przypadek, 1981)という作品がある。

ポーランドの映画監督クシシュトフ・キェシロフスキ(Krzysztof Kieslowski, 1941-1996)に、『偶然』(Przypadek, 1981)という作品がある。

ワルシャワ行きの列車に飛び乗ろうとした主人公ヴィテクがたどる、3通りの「もし...だったら」の運命を描いた長篇映画だ。そのとき列車に飛び乗ったか、警備員に制止されたか、乗りそこなったかによって、ヴィテクはまったく異なった人生を歩むことになる。飛び乗った彼は共産党員になって出世をめざす。警備員に制止された彼は地下活動家になる。乗りそこなった彼は医師となりささやかな幸せを追求する。『スライディング・ドア』や『ラン・ローラ・ラン』を思い起こしていただければ感じがつかめると思う。

非常に味わい深い佳作だと思うが、ここでは作品の批評ではなく、奇妙に強く印象に残ってしまったひとつのシーンについてお話ししたい。

非常に味わい深い佳作だと思うが、ここでは作品の批評ではなく、奇妙に強く印象に残ってしまったひとつのシーンについてお話ししたい。

医師になった(第三の)ヴィテクは、ある老婆を往診で訪問する。診察後、娘とおぼしき人物と患者の病状について話していると、庭先からポンポンという妙な音が聞こえてくる。目を転じると、そこではふたりの青年(老婆の孫つまり娘の息子たちで、双子だろうか)が、なにやらジャグリングのような曲芸をしている最中であった。たくさんのボールをじつに見事に操っている。

興味に駆られたヴィテクは娘に、彼らがなにをしているのかを尋ねる。

あれは?

娘はうんざりした面持ちでそっけなく答える。

ただの練習です。10年間も。

しかし、ヴィテクはその答えに満足しない。素人でも一見してそれが尋常でないものだとわかるような高度な技である。彼はなおも尋ねる。

なんのため?

娘は、さらにうんざりしながら答える。

べつに。

世界最高の技だそうです。

……このシーンは作品のストーリー展開とも関係がなく、いかにも唐突に挿入されている。もしかしたらなにか深遠な意味があるのかもしれないが(たとえば、「医師という堅実な道を選んだ第三のヴィテクには、このジャグラーの双子がもっているであろう「無目的な衝動」のようなものを理解することができない。このシーンは、いまや彼が人生におけるすべての事柄を「目的‐手段」という連関のなかでしか考えることができないということを暗示している」など)、まあいまはどうでもいい。

作品を観てからしばらくたつが、いまでもふとこのシーンが脳裏をよぎることがある。しかも、しばしばある。ほかのところはほとんど忘れてしまった。

(オチはありません。)

◇BITTERS END > キェシロフスキ・コレクション

http://www.bitters.co.jp/kies/

![キェシロフスキ・コレクションI プレミアムBOX [DVD] キェシロフスキ・コレクションI プレミアムBOX [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/4147S31QP9L._SL160_.jpg)

キェシロフスキ・コレクションI プレミアムBOX [DVD]

- 出版社/メーカー: ジェネオン エンタテインメント

- 発売日: 2003/11/07

- メディア: DVD

- クリック: 8回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

![キェシロフスキ・コレクションII 「トリコロール」セット [DVD] キェシロフスキ・コレクションII 「トリコロール」セット [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Q851MV6ML._SL160_.jpg)

キェシロフスキ・コレクションII 「トリコロール」セット [DVD]

- 出版社/メーカー: ジェネオン エンタテインメント

- 発売日: 2003/12/05

- メディア: DVD

- クリック: 13回

- この商品を含むブログ (23件) を見る

![キェシロフスキ・コレクションIII 「愛に関する / 殺人に関する短いフィルム」セット [DVD] キェシロフスキ・コレクションIII 「愛に関する / 殺人に関する短いフィルム」セット [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/415FKB0S1YL._SL160_.jpg)

キェシロフスキ・コレクションIII 「愛に関する / 殺人に関する短いフィルム」セット [DVD]

- 出版社/メーカー: ジェネオン エンタテインメント

- 発売日: 2003/12/05

- メディア: DVD

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (8件) を見る